何故読んだのか

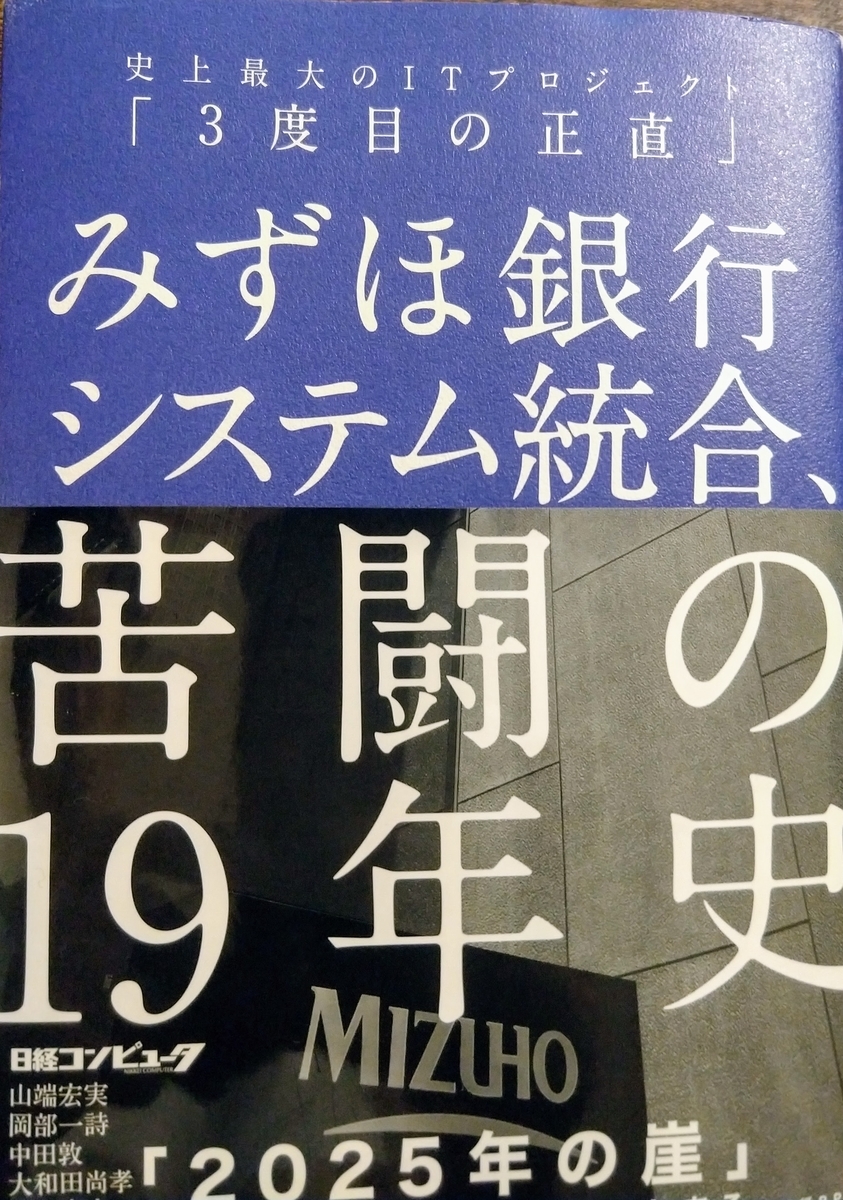

「IT業界のサグラダファミリア」と呼ばれることもあったみずほ銀行のシステムが昨年完成した。

本書はそのシステム開発プロジェクトについての本ということで、業界人としては目を通しておく必要があると思ったため。

要約

みずほ銀行の新勘定系システム「MINORI」開発プロジェクトと、2度のシステム障害の背景をまとめている。

感想

まず僕自身はみずほ銀行システム統合に関わったことはないです。

なので本書を通してしかこのプロジェクトのことは知りません。

本書の感想といっていいか分からないが、まずは新システムへの移行完了おめでとうございます。

本書はエンジニアにとっては想像力があればあるほど、経験があればあるほど、

読み進めながら息が苦しくなるのではないかと思います。

何故なら本書で述べられているシステム統合、障害の背景にはエンジニアなら”あるある”と思えるような

経験やヒヤリハットが悪い方向に進んだ場合のシナリオだからです。

もし障害報告を初動でエスカレーションしなかったら、、、

もしプロジェクト管理がうまくいかなかったら、、、

もし把握していない設定値が障害を起こしたら、、、

自分の身になって想像するだけで恐ろしいわけですが、それがどんどん悪い方向に進展していくわけです。

本書では経営層に責任があると指摘しつつ現場担当者もこう「~すべきだった」と指摘するわけですが、

結果論、正論、理想論、あらゆる角度からみてその指摘は正しいです。

ただエンジニアとしては現場担当者の気持ちとか環境を想像すると辛くなっちゃいます。

現場は人も予算も減らされていたのではないか、過労だったのではないか、まともな引継ぎや資料がなかったのではないか。

様々な要因が重なって、べき論の対応が取れなかったのではないか。

起こるべくして起こったものでエンジニアを責められるのだろうかとも思うわけです。

そうであるならば個々人の問題というより”仕組み”の問題だったのではないかと考えてしまうのです。

その点新勘定系システム開発の完了には仕組み作りが活きたんだろうなと思います。

組織体制からコーディングまで仕組みを考え実践したからこそ遂に昨年の稼働に至ったんだろうなと。

中で働いていた人は凄いしお疲れ様ですと言いたいです。

自分の関わっているシステムが世間でサグラダファミリアと呼ばれ揶揄されて悔しかっただろうなと思います。

中でも色々なことやトラブルがあったと思います(ないわけがない)。

そのような中最後まで自分の仕事をやり切ったのは当たり前かもしれないけれど凄いことです。

銀行のシステムという僕らにとっては使えて当たり前のものを、当たり前にするために色々な人の考えや、労力、思いがある。

その当たり前の背景に思いが至ると感謝の気持ちと僕も頑張ろうという気持ちになりました。

学び

・障害発生は初動が大事(すぐエスカレーション)

・障害発生時を想定した手順、臨時実行用ジョブを用意しておく

・ブラックボックス化、属人化しない、させない

・人間の問題が技術、システムの問題として表面化する

リンク

調査報告書 https://www.mizuhobank.co.jp/release/bk/2011/pdf/news110520_3.pdf